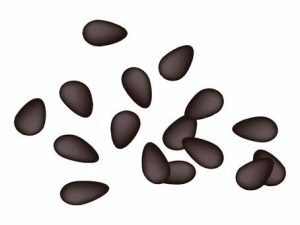

16年 イベント出展時に同人誌「身近な魚の寄生虫」を発刊。翌17年のアニサキス騒動を経て加筆した「身近な魚の寄生虫 大漁版」を再度発刊。 普段は魚を調理したり魚を捕まえて野外で水槽を作ったりいきなりマグロ型のケーキを作ったりする。ご利用ガイド 魚の身に黒い粒が多数付着しているのですが、これは何ですか? リリアトレマ という寄生虫の可能性が考えられます。 クロソイによく見られ、産地では 「ゴマ」 とよばれ問題になっています。 外観から発見することができなく、出荷時 魚の寄生虫について教えて下さい。 公開日 18年06月07日 過去に水産技術センターに問い合わせのあった質問をもとに、よくある質問をとりあげてみました。 サンマの塩焼きを食べようとしたら、内臓に赤くて細長いものがついていた。 これは何

閲覧注意 海で釣った魚を料理して遭遇した寄生虫8種を紹介 Oretsuri 俺釣

魚 寄生虫 黒い粒

魚 寄生虫 黒い粒-過去7年に厚生労働省に食中毒として報告があった寄生虫は、水産物ではアニサキスとクドアが大半です。 それ以外では ホタルイカ 2件、 サワガニ 1件のみで、いずれも家庭での調理の結果でした。 淡水生物の生食や、ホタルイカの踊り食いが危険なのは気持ちがいいほど 良く取れた寄生虫。 やはり淡水浴 投稿日 14年8月18日 カテゴリー 寄生虫 害虫について こちらの アデヤッコ・・・・・ 顔が青い事から ブルーフェイスとも呼ばれているこのヤッコの動きが 泳ぎがおかしい。 周りの魚が

オオモンハタのさばき方と寄生虫について解説します のんべえの日記

毛ガニに寄生虫 毛ガニを茹でて食べようとしたところ、寄生虫らしきものが出てきた。 異物を毛ガニから取り出してみると、長さは約15cmであった。 実体顕微鏡での観察から、「ハリガネムシ」という寄生虫の仲間であることが判明した。 人体に害はない。 キジハタ(アコウ)に潜む3種の寄生虫。 キジハタはハタ系の中でも最高級の食味と釣っても引きの強さがあり、私の中でも好きなお魚の一つです。 しかし、14~%の確率で寄生虫に遭遇します。 そんな 寄生虫たち をご紹介します!寄生虫名 カニビル 寄生する魚(蟹) ズワイガニ 寄生する場所 カニの甲羅など 人への被害 人には寄生しない。カニにも影響はない。 特徴など ズワイガニの甲羅に黒い粒のようなものがよく付いている

寄生する魚 シログチ・スズキ・タイ他 カツオ糸状虫 寄生する魚 カツオ カニビル 寄生する魚(蟹) ズワイガニ ズワイガニの甲羅に黒い粒のようなものがよく付いている事がある。これはカニビルの卵で成虫は付くことは殆どない。最終宿主が食べそうな魚に寄生しています。 天然の鮭では平均32匹程度いるとも言われています。 主には内臓に寄生していますが、釣られた魚の変化を感じて筋肉にも移動するため、目視で取り除く事が必要です。 日本海側のアニサキスよりも太平洋側 寄生虫のことです!! ソイの寄生虫は黒いゴマ?リリアトレマ・スクリジャビニ! クロソイ捌くと身にいる黒い物質。 ソイを捌くと身についている黒い物質。 キジハタはハタ系の中でも最高級の食味と釣っても引きの強さがあり、私の中でも好きなお魚の

治療薬・治療方法 仔虫とシスト形成前の魚から離脱した成熟虫を駆虫することを目的に行います。 水を半分程度取替えてから 薬浴します。 白点病は重症になると治療が困難ですので初期のうちに治療することを心がけましょう。 一部の薬品は、水を 4 回答 魚の身にゴマのような寄生虫? 今日、海で大きなチヌ (キビレ)を釣ったので刺身にしようと三枚におろしました。 すると、身の中にゴマ粒のような黄色いものがボツボツと埋まっていました。 これは寄生虫でしょうか? 名前は何でしょうか 居酒屋メニュー「ほっけの開き」でおなじみの「ホッケ」。 漁獲されたその多くが干物などに加工される魚です。 ホッケはアニサキスやシュードテラノーバといった寄生虫がついていることが多く、これらは食中毒の原因となる寄生虫なので注意が必要。 ここで疑問なのですが、ホッケの

生魚に潜むアニサキス 食中毒予防できる調理法は 酢やたたきは有効 トクバイニュース

水産物の寄生虫 その他 無害の寄生虫も含む 食中毒を考える 魚食普及推進センター 一般社団法人 大日本水産会

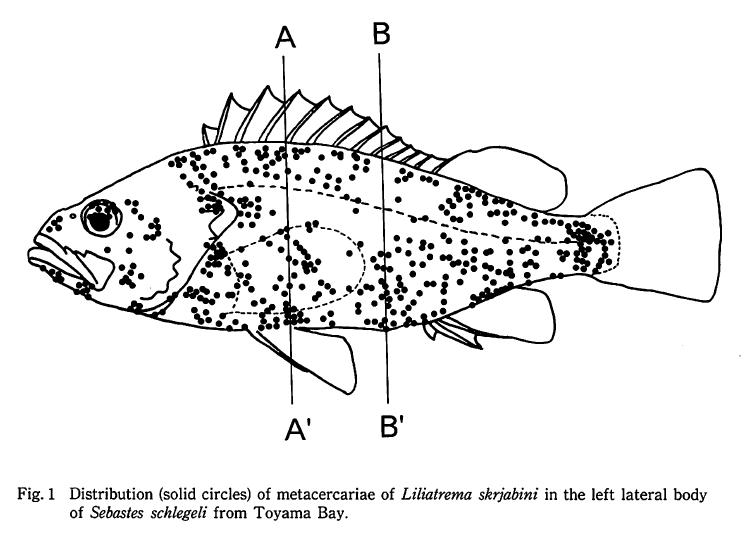

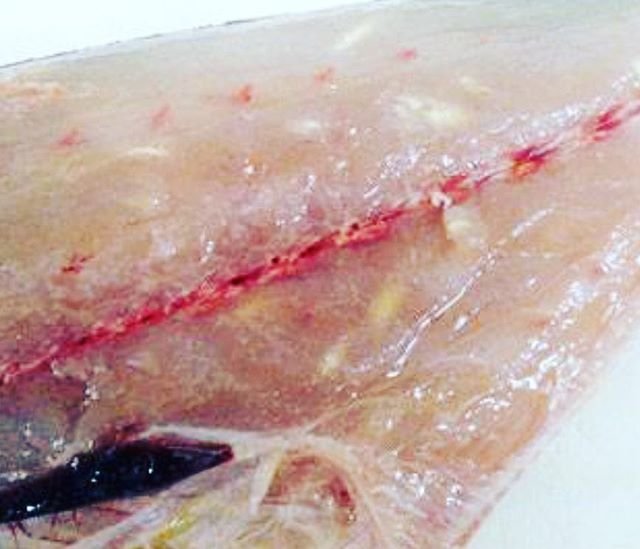

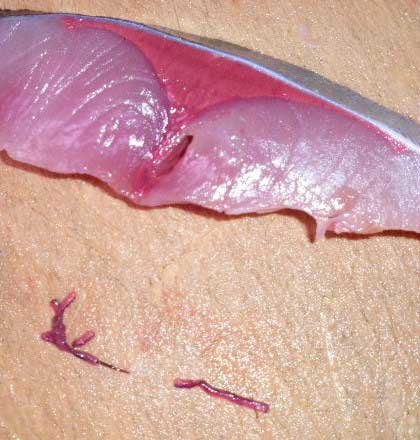

釣りをして、それを料理していると必ずコンニチハするのが、魚に巧みに寄生してる寄生虫たち。 今回は実際に釣れた魚に寄生していた方々を紹介します。 閲覧注意ってタイトルに入れておいたので、クレームは受けつけませんからね。 スポンサー ソイを捌くと身についている黒い物質。ロックフィッシングをやる方であれば一度は目にしたことがあるのではないでしょうか? あれは、身が痛んでるわけではありません。 学名 Liliatrema skrjabini (リリアトレマ・スクリジャビニ)と言われる寄生虫です。微細な黒色病変の中にも寄生虫の胞子体が確認されたことから、これも本病変の一形態であると思われる。 原因となった寄生虫(原虫)としては、「粘液胞子虫」の多殻目に属するものが考えられる。 (協力:仙台市食肉衛生検査所) 苦情相談事例目次へ

魚屋が解説 魚に潜む寄生虫の種類と特徴

黒ソイ クロソイ の刺身とアラ汁を作る 寄生虫に注意しよう Hakodate Life

この虫の生活史や分布についてはよく分かって いません。そこで、寄生数の季節別推移や、養殖 魚での「ゴマ」の出現状況を調査しましたので紹 介します。 調査の方法 寄生状況を調べた魚は、1992年10月~01年11 月に日本海側の市場で購入あるいは釣りで カニの甲羅についている黒いブツブツの正体とは 結論から言いますと、甲羅についている黒いやつは 「カニビルの卵」です カニビルとは海にいるヒルの仲間で、魚に寄生し体液を吸って生きる生物です こちらがカニビル、黒いミミズの様な形をしてい しかし魚の死後、寄生虫は異変を察知し 内臓をつきやぶり、身の筋肉層に移動します。 間違って寄生虫を口にしないための 対策法をまとめてみました。 釣りたての魚の場合 ①釣った直後にシメて、内臓を出す 寄生虫の多くは内臓にいます。

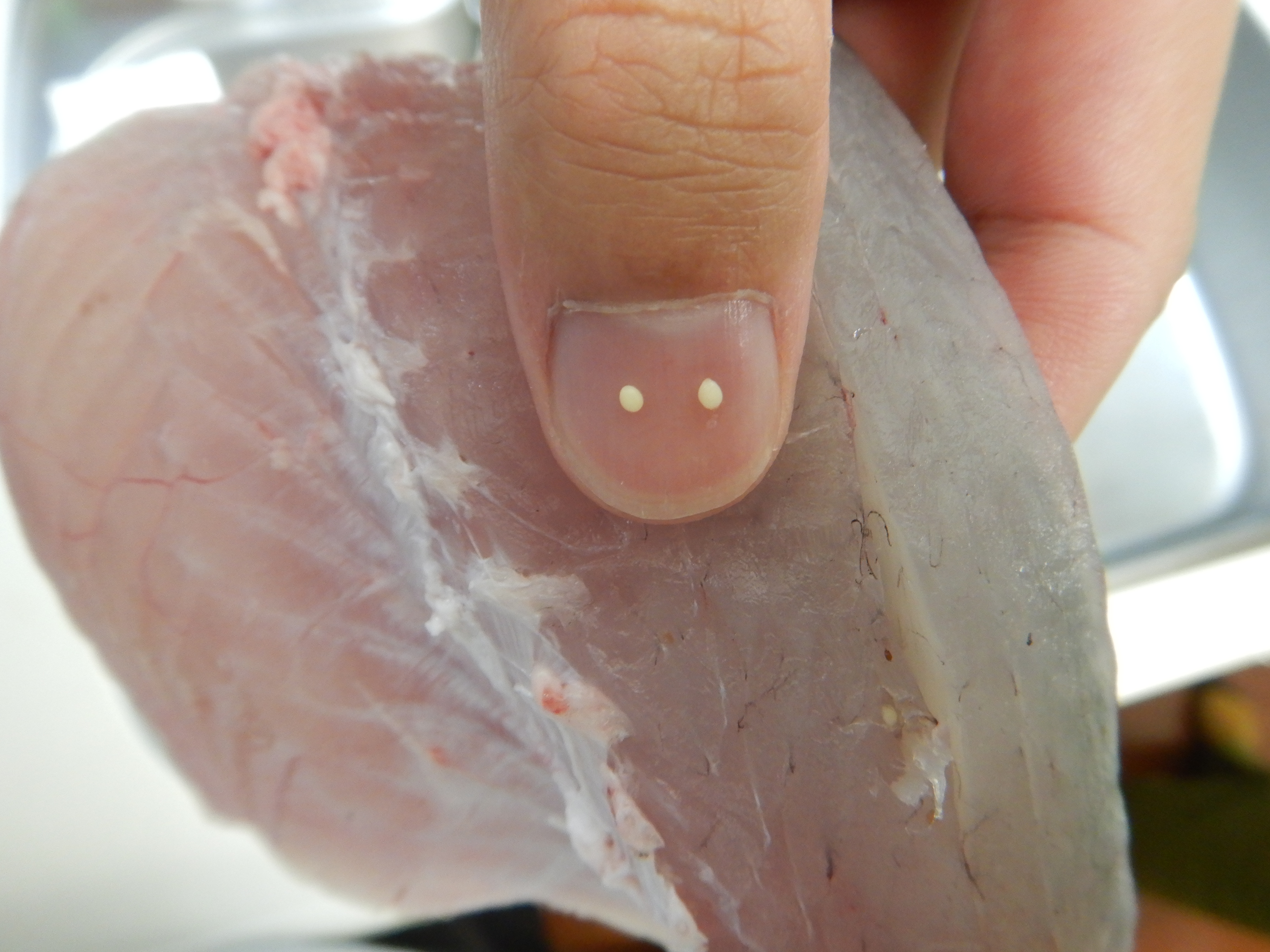

Twitter 上的 佐々木瑞希 旭川医大寄生虫 クロソイの筋肉にある黒いツブツブ ペプシンで処理すると丸くて白いコロコロになるの これをさらに T Co Ivnnkej7s2 Twitter

徹底調査 魚につく寄生虫の種類 症状 対策 アニサキスなど Fishbuzz

確かに(1)の事例の様な粒でした。 食べても何にもならないとのことで安心しました。 それにしても、寄生虫が多いのと自分が無知すぎるので釣った魚を食べるのが怖くなりました・・・。 回答ありがとうございました。魚と寄生虫 魚の寄生虫見たい人はここ! ツイート;これは貝の卵であるとされ ることもありますが、環形動物ヒル虫類のカニビルの卵です。 このカニビルは魚には寄生するものの決してズワイガニに寄生しているわけではなく、この硬い甲 羅が産卵にもってこいの場所なので、孵化するまでの言わば

ソイの寄生虫は黒いゴマ リリアトレマ スクリジャビニ 北国の遊び方 北海道の釣りブログ 楽天ブログ

水産物の寄生虫 その他 無害の寄生虫も含む 食中毒を考える 魚食普及推進センター 一般社団法人 大日本水産会

謎の黒ゴマが魚の身をむしばんでいた キジハタ(アコウ)を捌いて3枚におろしたら、身に黒いゴマのようなポツポツが・・・。 病気? 寄生虫? 気持ち悪いので調べてみた内容を書いておきます。 追記! 記事を公開した後、読んでいただいた方から

リリアトレマ成虫

捌き方 クロソイを刺身でいただく 美味しい食べ方6選 包丁日記

アジの寄生虫と対策 海水魚の種類と釣り方

アイナメの刺身のさばき方 寄生虫の危険や皮 肝 骨の処理 味や旬も 食生活研究所 食 ラボ

魚の寄生虫見たい人はここ さかなのさ 魚美味探求

秋の味覚サンマのにつく寄生虫 ペンネラ 黒いヒモのような奇妙な生物について知ろう めだか水産 広報部

オオモンハタのさばき方と寄生虫について解説します のんべえの日記

アイナメ 鮎並 アブラコ 油子 を食す アイナメの寄生虫と捌き方 Hakodate Life

コショウダイの特徴 見分け方 写真から探せる魚図鑑

閲覧注意 海で釣った魚を料理して遭遇した寄生虫8種を紹介 Oretsuri 俺釣

クロソイにアニサキス 黒い斑点は寄生虫のゴマ 刺身 あら汁 肝は危険 お役立ち 季節の耳より情報局

閲覧注意 釣った魚から寄生虫フィロメトラか 黒い寄生虫 魚 Youtube

閲覧注意 海で釣った魚を料理して遭遇した寄生虫8種を紹介 Oretsuri 俺釣

イシモチに寄生虫アニサキス フィロメトラ 刺身 炙りで食中毒になる お役立ち 季節の耳より情報局

魚の寄生虫

リリアトレマとは 磯魚の寄生虫黒ゴマみたい

天然魚の刺身用柵に異物が メモ 窓のむこう

閲覧注意 海で釣った魚を料理して遭遇した寄生虫8種を紹介 Oretsuri 俺釣

魚の寄生虫

黒ソイ お刺身にできる新鮮さ 黒い斑点は 節約ライフを楽しまなきゃ

魚

キジハタ アコウ に潜む3種の寄生虫 Re フルスロットルは年に10回 木曽川でハゼ テナガエビ釣り

クロソイの刺身はアニサキスに注意 黒い粒も寄生虫 安全な食べ方を紹介 ちそう

水産物の寄生虫 その他 無害の寄生虫も含む 食中毒を考える 魚食普及推進センター 一般社団法人 大日本水産会

Download 奥斯卡金像奖 寄生虫 创造历史 Images For Free

寄生虫について 仙台市

刺身にアニサキス 魚によくいる寄生虫6種とその対策 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

キジハタ 病気 寄生虫 謎の黒ゴマが魚の身をむしばんでいた ぺピートのブログ

マハタの刺身にアニサキス 黒い斑点は寄生虫のゴマ 食中毒症状 害は お役立ち 季節の耳より情報局

日本海 新潟県寺泊港 釣り船 光洋丸

アジにも寄生虫が アニサキス アジノエの対策方法はどうしたらいいの Tsuri Hack 日本最大級の釣りマガジン 釣りハック

クロソイにアニサキス 黒い斑点は寄生虫のゴマ 刺身 あら汁 肝は危険 お役立ち 季節の耳より情報局

閲覧注意 海で釣った魚を料理して遭遇した寄生虫8種を紹介 Oretsuri 俺釣

黒ソイ クロソイ の刺身とアラ汁を作る 寄生虫に注意しよう Hakodate Life

さんまの寄生虫で気を付けたいのは赤 黒 茶 白のうちどれ 毎日雑学 ダ ヴィンチweb

キジハタ アコウ に潜む3種の寄生虫 Re フルスロットルは年に10回 木曽川でハゼ テナガエビ釣り

オオモンハタのさばき方と寄生虫について解説します のんべえの日記

تويتر 佐々木瑞希 旭川医大寄生虫 على تويتر この黒い粒の中に住んでいるのは Liliatrema属吸虫の幼生です 一般的な口吸盤と異なり ラッパみたいな形をしているのが特徴 ちなみにヒトが食べても問題ありません T Co 6kby0o7bqg

養殖ぶりの身に異変が なんだこれは 未知との遭遇 さかなのさ 魚美味探求

キジハタ 病気 寄生虫 謎の黒ゴマが魚の身をむしばんでいた ぺピートのブログ

黒ソイ クロソイ の刺身とアラ汁を作る 寄生虫に注意しよう Hakodate Life

キジハタ アコウ の刺身に寄生虫はいる アニサキス 食中毒の危険について紹介 ちそう

ヒラマサには寄生虫がいるの 気をつけたい刺身の切り方とは Activel

クロソイの刺身はアニサキスに注意 黒い粒も寄生虫 安全な食べ方を紹介 ちそう

キジハタ 病気 寄生虫 謎の黒ゴマが魚の身をむしばんでいた ぺピートのブログ

魚の寄生虫見たい人はここ さかなのさ 魚美味探求

魚の身に黒い粒が多数付着しているのですが これは何ですか 八面六臂

黒ゴマみたいな部屋の虫 シバンムシ とは 生態 特徴 駆除

魚の寄生虫見たい人はここ さかなのさ 魚美味探求

1

黒ソイ クロソイ の刺身とアラ汁を作る 寄生虫に注意しよう Hakodate Life

魚の寄生虫見たい人はここ さかなのさ 魚美味探求

クロソイの刺身はアニサキスに注意 黒い粒も寄生虫 安全な食べ方を紹介 ちそう

10月下旬 某店で買った房総産のクロダイの身に寄生虫らしき白いブツブツを発見 刺身は断念し 煮たり焼いたりして食べた 房総半島の鮮魚店で こんな魚 を買ってみた 房総鮮魚人のブログ

黒鯛を捌いたら身がこんなことになっていました 写真では黒いですが実際には赤黒い Yahoo 知恵袋

魚の寄生虫まとめ アニサキス ディディモゾイド クドア 予防と対策 Tsuri Hack 日本最大級の釣りマガジン 釣りハック

寄生虫名 Metagonimus Spp 横川吸虫など 分類学

10月下旬 某店で買った房総産のクロダイの身に寄生虫らしき白いブツブツを発見 刺身は断念し 煮たり焼いたりして食べた 房総半島の鮮魚店で こんな魚 を買ってみた 房総鮮魚人のブログ

黒ソイ お刺身にできる新鮮さ 黒い斑点は 節約ライフを楽しまなきゃ

刺身で食べない方がいい魚7選 この魚の刺身には注意しろ プロの実体験より さかなのさ 魚美味探求

寄生虫について 仙台市

寄生虫について 仙台市

日本海 新潟県寺泊港 釣り船 光洋丸

煮魚 めばる の身の中に黒い小さな点がいくつもあって 魚屋に問い合 Yahoo 知恵袋

ブリの寄生虫の名前と取り方 刺し身は危険 加熱すれば食べれるの 高齢者のための役立ち情報ブログ 3歩進んで2歩下がる

キジハタ 病気 寄生虫 謎の黒ゴマが魚の身をむしばんでいた ぺピートのブログ

スーパーで真鯛を買ったのですがこの黒い糸くず みたいなのはなんでし 魚類 教えて Goo

アカハタをさばいていたのですが これは寄生虫ですか お疲れ様です 不肖 Yahoo 知恵袋

魚の寄生虫

恐 い魚のパラサイト 最新攻略コラム 釣割

魚屋が解説 魚に潜む寄生虫の種類と特徴

決定版 寄生虫アニサキス対策法 症状 治療 予防 調理時対策等 Crazy Fishing

刺身にアニサキス 魚によくいる寄生虫6種とその対策 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

魚の身に黒い粒が多数付着しているのですが これは何ですか 八面六臂

閲覧注意 海で釣った魚を料理して遭遇した寄生虫8種を紹介 Oretsuri 俺釣

Twitter 上的 佐々木瑞希 旭川医大寄生虫 Keyaki Zzz 地域による偏りは不明ですが 割とよくいる寄生虫です 寄生虫 の出現は宿主 この場合 貝 魚 鳥が必須 の数や分布に依存するので 季節や年による変化もあると思います これを見つけて喜ぶのは私たちくらいで

魚の寄生虫まとめ アニサキス ディディモゾイド クドア 予防と対策 Tsuri Hack 日本最大級の釣りマガジン 釣りハック

1

刺身で食べない方がいい魚7選 この魚の刺身には注意しろ プロの実体験より さかなのさ 魚美味探求

黒ソイ クロソイ の刺身とアラ汁を作る 寄生虫に注意しよう Hakodate Life

水産物の寄生虫 その他 無害の寄生虫も含む 食中毒を考える 魚食普及推進センター 一般社団法人 大日本水産会

天然魚の刺身用柵に異物が メモ 窓のむこう

クロソイの刺身はアニサキスに注意 黒い粒も寄生虫 安全な食べ方を紹介 ちそう

リリアトレマとは 磯魚の寄生虫黒ゴマみたい

食べても大丈夫 ブリなど釣り魚についてる 寄生虫 や 食中毒菌 をまとめてみた ジギング魂

閲覧注意 小魚に寄生虫 クロホシイシモチからこんにちは 書きあたりばったり

アイナメの刺身にアニサキス メタセルカリア 黒いのは寄生虫 食中毒は お役立ち 季節の耳より情報局

最北離島 釣り天国礼文島 ロックフィッシュ アキアジ 鮭 イワナ マツカタblog

魚の身の中にある黒っぽいもぞもぞしたものはなんなんでしょう よく Yahoo 知恵袋

キジハタ 病気 寄生虫 謎の黒ゴマが魚の身をむしばんでいた ぺピートのブログ

天然魚の刺身用柵に異物が メモ 窓のむこう

キジハタ 病気 寄生虫 謎の黒ゴマが魚の身をむしばんでいた ぺピートのブログ

キジハタ アコウ の刺身に寄生虫はいる アニサキス 食中毒の危険について紹介 ちそう

魚の寄生虫

魚の寄生虫

閲覧注意モザイクなし 鱈についていた大量の寄生虫がやばすぎ 栄養士ママそっち の簡単美味しいサイクル献立

0 件のコメント:

コメントを投稿